■■■ TOP >> MY FAVORITE

>> 楽園のカンヴァス ■■■

■■■ 2012-07-05 ‖Thu‖ ■■■

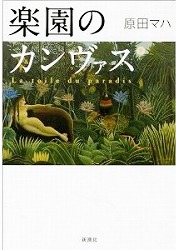

楽園のカンヴァス

楽園のカンヴァス

舞台は倉敷美術館から始まる。過去はフランスで新進気鋭の美術研究家、今は岡山の倉敷美術館で監視員を勤めるアラフォーの主人公が、MoMAのチーフキュレーターから「ルソー」の貸し出しの交渉窓口になるようオファーを受け回想から始まる。ミステリアスな筋書きにピカソやアポリネールや過去の有名アーティストの逸話も絡み、ぐいぐい最後まで引っ張る内容。MoMAもテートギャラリーも訪れたことがある場所での雰囲気を自分の脳裏に思い出しながら、そういう体験を思い出しながらの読書ってこんな楽しいんだなと。

キーとなる画家のルソーは私も好きで、倉敷美術館ではエル・グレコと並んで好きな絵がのんびりとした平原で牛が草を食む絵だった。文中の中心的なキーとなる「絵の真贋」はその絵から情熱や新しいインスピレーションを感動として感じられるかということに依るには深く納得。見慣れたものじゃなく新しい、自分の触れたことのないものから与えられる感動。そんなのを求めて私はこれからも自分の知らない作家に美術館に「会いに行く」だろう。言葉を媒介とせずに直接感じる感動の素晴らしさは、子どもたちには知ってほしいものだけど。

読み終えた次の日、直木賞候補になっていろんなメディアに露出が増えていた。その前に図書館から回ってきて良かった。というか買うかも。

- 08:09 @sawa38 おはよー!スイーツ食べて元気だして。エール(^。^) [in reply to sawa38]

- 08:10 @1ka88 うちの小学校授業の一環で味噌作りがあって、やっぱり市販のに比べたら美味しかったよ〜。娘の分を寝かせ中? [in reply to 1ka88]

- 08:17 おはようございます。昨日初運転した除湿機凄い〜!3時間ぐらいでタオルまでパリパリに乾いて水が1Lぐらい溜まった。これは使えます〜。@sinoboo [in reply to sinoboo]

- 08:21 @mikaponta @torahaha たぶん3人の息子たちは理系思考っぽいから、将来彼女とか相方に「あなたって私の気持ちちっともわかんないのね!」とか詰め寄られそう…w

- 09:12 続いて横&出遅れだけどうちもそう。妹と私で鑑賞したw RT @torahaha: 男子ってのは自ら「報告」したくなるもんじゃないかな?うちも教えてくれたよー(^^;) QT @aqua_33: @amico0528 あ、私は子どもに「ケ生えた?」とも聞けなさそうよ(笑)

- 09:22 @torahaha ハッピーバースディ!うちと同級生娘ちゃんだね。楽しい一年になりますよう。 [in reply to torahaha]

- 10:53 もう今読んでる小説が私を楽しませるためにお膳立てされてるような内容。今は不遇、しかし凄腕のアラフォーキュレーター♀が主人公。倉敷美術館が舞台で、世界各国美術館のあれこれや展示に至る駆け引きや名画の話や。ワクワクし過ぎて読むのがもったいないー

- 11:00 娘の今日の落書き。シェイミ。 http://t.co/QiWhvdhe

- 11:45 @o_mitsudon ありがとございます。なんかいろいろ書いてます〜 [in reply to o_mitsudon]

- 12:54 @torahaha @machirudmachiko @aqua_33 @amico0528 少なくともダンシに白馬の王子様的期待はしないかもw 兄持ち妹 [in reply to torahaha]

- 13:24 山本周五郎賞もとってるんだ。というより著者のキャリアは私の理想かも…【楽園のカンヴァス/原田 マハ】 http://t.co/V2A7ACz6

- 17:49 @aqua_33 @izumib ありがと(^。^) プリキュアにはまったく興味なくてポケモン大好き(兄の影響) [in reply to aqua_33]

- 23:21 塾から帰ってきた息子とのらりくらり喋ってるとまさかの恋バナ!(◎_◎;) とはいっても、自分のことを好きという女子が、馴れ馴れしくしてくるのがなんとなくイヤみたいな。つまらーーん!

■ llcafell at 07.05 ■

Comments

Post a comment